こんにちは、とも(tomoblog)です。先日、以下のようなツイートをしました。

リハビリ型のデイサービスでもADL維持等加算を算定している事業所って意外と少ない。定期的にバーセルインデックスを記録していくだけでもらえるのに。この加算は2021年4月度の改定に伴い、加算単位が10倍に増え、算定要件が大きく緩和された。そして、今後ますます重要視されてくる加算。

— とも@介護士ブログを運営 (@tomoaki_0324) December 16, 2022

リハビリ型のデイサービスでもADL維持等加算を算定している事業所って意外と少ない。

定期的にバーセルインデックスを記録していくだけでもらえるのに。

この加算は2021年4月度の改定に伴い、加算単位が10倍に増え、算定要件が大きく緩和された。

そして、今後ますます重要視されてくる加算。

僕の働く会社では、全利用者さんのバーセルインデックスを測定しています。ADL維持等加算は2021年度から算定しています。

ADL維持等加算に必要な、バーセルインデックス(Barthel Index)とは?わかりやすく解説します。

筆者

記事を書いている僕は、作業療法士として6年病院で勤め、その後デイサービスで管理者を4年、そして今はグループホーム・デイサービス・ヘルパーステーションの統括部長を兼務しています。

日々忙しく働かれている皆さんに少しでもお役立てできるよう、介護職にとって必要な情報をシェアしていきたいと思います。

記事の前置きメッセージ

バーセルインデックスとは"日常生活動作"を客観的に数値化する評価表です。

日常生活動作とは、日常生活を送る上で必要な動作のことですが、下記のように「基本的日常生活動作」と「手段的日常生活動作」に分類することができます。

そして、バーセルインデックスは図の左側の「基本的日常生活動作」の評価をします。

それでは、具体的に掘り下げていきますので、最後まで読んでいただけると嬉しです。

この記事を読む価値

- バーセルインデックスについて理解できます。

- 図で説明するのでわかりやすいです。

- 他のスタッフに教えることができるようになります。

早速、見ていきましょう。

バーセルインデックスとは

「以前よりは良くなった気がする」「少し楽に動かせるようになった」という感覚では正確な評価は難しいといえます。

バーセルインデックスとは、利用者さんの日常生活動作(ADL)を感覚ではなく数値で評価する方法です。

バーセルインデックスはリハビリ専門職以外の人でも理解しやすい指標で表され、世界的に普及しています。

バーセルインデックスは基本的日常生活動作の評価として1965年に発表された歴史のある評価表です。

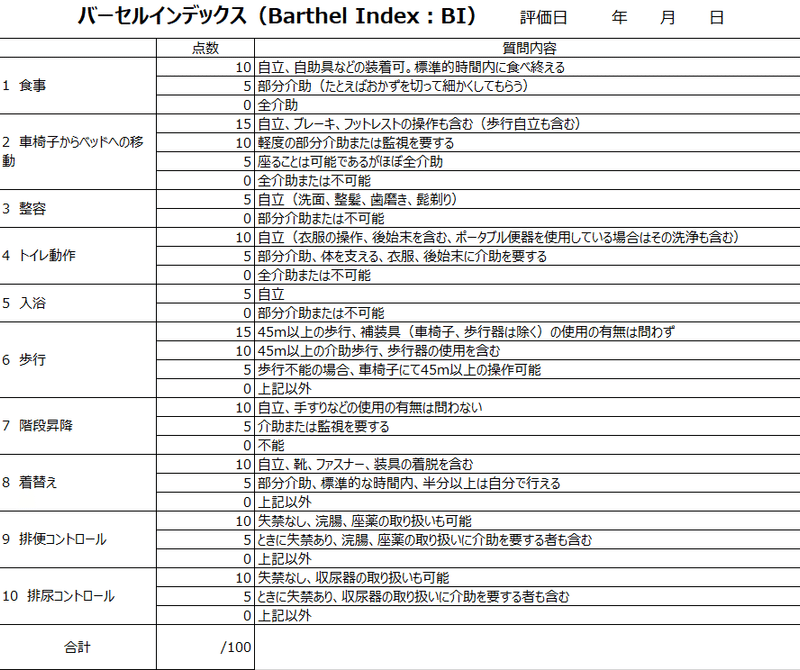

下の表がその評価表になります。

次に評価項目と採点方法についてお伝えしてきます。

評価項目/採点方法

評価項目は下記の10項目から構成されています。

- 食事

- 車いす・ベッド間の移乗

- 整容

- トイレ動作

- 入浴

- 平地歩行

- 階段昇降

- 更衣

- 便禁制

- 尿禁制

全10項目で構成されており、0〜100点で評価されます。

そして自立・部分介助・全介助で評価を行います。

基本的に自立10点、部分介助5点、全介助0点となっています。

しかし「車いす・ベッド間の移乗」と「平地歩行」、この2項目は自立が15点です。

また同じように、「整容」と「入浴」、この2項目は自立が5点です。

そして総点は最高100点、最低0点です。

総点60点が部分自立と介助の分岐点であると報告されています(1979)。

一般的には85点以上が自立とされていますが、95点以上を完全自立とする報告もあります。

一番の特徴は『できるADL』の評価だということです。

日常生活でやっていなくても、評価時に出来れば点数が上がります。

普及度が高く、比較的簡単に評価が行えるという利点はあります。

しかし若干採点が粗くADL能力の細かな変化が反映されにくいといわれています。

ここが一番のデメリットで、評価者によってばらつきが生じてしまいます。

1年目の評価者と10年目の評価者では総点に変化が生じてしまうこともあります。

評価は再現性が最も重要なため、ばらつきが生じてはいけません。

なのでADL維持等加算の算定要件には、『バーサル・インデックスに関する研修を受けた者がADL値を測定』とされています。

※ADL維持等加算について詳しく知りたい人はこちらの記事をご覧ください。これでOK!介護施設のADL維持等加算の解釈・算定方法・計算方法をわかりやすく解説します!

おわりに

今回はバーセルインデックスについてお伝えしました。

それほど複雑でもなく、時間のかかるものでもありません。

もしADL維持等加算をまだ算定していないのであれば、一度検討してみてはいかがでしょうか。

それではこれで終わります。

お知らせ①【介護事業所の必須研修資料一覧(2025年度版)】

介護サービスごとにわかりやすく、情報公表調査で確認される研修と、義務づけられた研修を分けて記載しています。

また、それに応じた研修資料もあげています。研修資料を探している方は、ぜひ参考にしてください。

お知らせ②【介護職の方へ!老後とお金の不安を解消する方法!】

介護職の仕事をしていると、低賃金や物価の高騰、そして将来に対する漠然とした不安がついて回ります。

特に独身の方は老後の生活費や年金に対する不安が大きいのではないでしょうか?

下記のブログは、そんな不安を解消するために実践すべき7つの方法です。

- 【節約】 これだけでOK!サクッとできる節約テク二ック

- 【資産運用】 低収入でも大丈夫?iDeCo & NISAの超カンタン活用術!

- 【転職】 未経験OK・高待遇!失敗しない介護職の転職術

- 【婚活】 忙しくて出会いがない…独身介護職のための婚活戦略!

- 【お金の勉強】 将来が不安?介護職のためのかしこい資産運用セミナー!

- 【ポイ活】 介護職におすすめ。スマホで簡単!【ワラウ】で楽しくポイ活デビュー♪

- 【副業】 介護職の副業は、これこれ1択!

少しの工夫と努力で、将来の不安を減らし、安心した未来を作るための第一歩を踏み出してみましょう! 詳しくはこちらの記事をご覧ください。